Il y

a dans le monde social, et quel que soit l’âge, la condition ou le niveau

d’instruction des individus, différents codes de conduite qui ne concernent pas

seulement l’acquisition des savoirs intellectuels ou l’adoption d’un certain

style vestimentaire, mais qui portent tout autant sur la manière de se tenir à

table, la conduite d’une automobile ou les rituels d’église. Les codes

implicites accompagnant le service à table, que ce soit dans un diner de gala

ou dans une maison bourgeoise, se réfèrent à des pratiques culturelles

supposées intangibles. L’invité, pour tenir son rang, doit montrer qu’il

maitrise certaines techniques corporelles (ne pas mettre les coudes sur la

table…) et qu’il sait utiliser des objets identifiés avec les arts de la

table : couteau, fourchette, serviette… Une personne « bien

élevée » (c’est-à-dire ayant intégré l’ensemble de ces codes de conduite)

saura, par exemple, comment tenir le couteau à poisson pour prélever un filet

ou encore comment glisser délicatement la cuillère dans l’assiette du potage.

Il y a bien sûr aussi une manière de servir le vin dans une carafe, d’utiliser

un certain type de couteau pour couper la viande ou encore de se servir d’ustensiles

spécialisés pour la cuisson (la cocotte-minute, par exemple, l’un des

objets phares des trente glorieuses). Autocuiseurs, robots de cuisson, couteau

à découper la viande, carafe à vin et bien d’autres objets appartiennent à la

culture matérielle de la ‘table’ en France, entendue comme l’organisation du

repas en commun, avec ses rituels et ses présentations. Mais on pourrait aussi

bien désigner ces objets comme représentatifs du statut de la femme moderne,

telle que pouvait la percevoir la société ayant émergé après 1945.

| Deux objets représentatifs de la culture matérielle domestique à différentes époques: l'essoreuse à rouleaux ou calandre et l'essoreuse centrifuge à tambour |

En

suivant Marie-Pierre Julien et Céline Rosselin, on peut dire alors que la

culture matérielle regroupe « l’ensemble des objets fabriqués par l’homme

considéré sous l’angle social et culturel »[1].

Ce

vocable « culture matérielle » appelle cependant des précisions quant

à son utilisation, d’abord dans différents champs de la recherche en sciences

humaines, ensuite dans différentes traditions de la recherche, en particulier

dans le monde anglo-saxon. Cette question nous amènera à effectuer, dans une

première partie, une revue assez large de la manière dont cette problématique

de la création et de l’utilisation d’artefacts a impliqué plusieurs

disciplines, de l’archéologie à l’histoire des techniques. Dans ce cadre il

sera intéressant de confronter les approches fondées sur une vision

évolutionniste de la technique et des objets matériels, à celles qui en France,

autour des auteurs déjà cités et de Jean-Pierre Warnier, se rapprocheraient

plutôt d’un axe anthropologique tournant autour des technologies culturelles.

Dans

une deuxième partie nous nous attacherons à définir les relations entre ces

théories et des études de cas qui permettront de comprendre l’usage social de

certains objets ou de certains dispositifs, en examinant leurs rapports avec

les savoirs incorporés et les acteurs qui les ont accompagnés. C’est ainsi que

nous nous intéresserons au rôle joué par la photographie dans l’accompagnement

de la recherche archéologique au 19ème siècle ; nous tenterons aussi

d’expliciter l’utilisation d’une certaine catégorie d’instrument pédagogique, le

manuel scolaire, dans la culture matérielle de l’école. Ce qui va nous

intéresser à travers ces deux exemples, c’est comment une certaine culture

matérielle agit et transforme les catégories intellectuelles : d’un côté la

recherche des vestiges en archéologie antique et leur représentation par la

photographie ; de l’autre la transmission des savoirs par l’intermédiaire d’un

objet, le manuel scolaire, représentatif de la culture matérielle de l’école.

1.

Objets, sujets

et culture matérielle : une histoire en évolution

Plusieurs

questions sont posées, dès lors qu’on cherche à juxtaposer les deux termes

« culture » et « matérielle ». On peut ainsi se demander,

en suivant M.P. Julien et C. Rosselin, si la culture matérielle n’est qu’un

sous-élément de la culture ou si elle caractérise une discipline particulière,

point de convergence de plusieurs approches. Si ce terme culture matérielle est

une traduction de l’anglais material culture, on remarquera que Fernand

Braudel lui préférait l’expressioin « civilisation matérielle »,

pointant de la sorte l’aspect économique de la vie quotidienne, tout en

conservant un lien avec la culture matérielle de l’anthropologie et de

l’archéologie. Cependant, c’est à Marcel Mauss que l’on doit la distinction en

ethnologie d’une discipline appelée « technologie ». C’est ainsi

qu’André-Georges Haudricourt, en suivant Mauss, donnera la définition suivante

de la technologie, entendue comme « technologie culturelle » :

« l’étude de l’activité matérielle des populations, c’est-à-dire leur

façon de chasser, de pêcher, de cultiver, de s’habiller, de se loger et de se

nourrir. Marcel Mauss inclut dans la technologie, sous le nom de

« techniques du corps », toutes les habitudes musculaires socialement

acquises : façons de marcher, de s’asseoir, de dormir, de nager, de

courir »[2].

On remarquera d’ailleurs que, si dans la tradition française on s’intéresse

surtout aux gestes techniques qui accompagnent la fabrication des objets et

leur manipulation, les Anglais en revanche ont exploré plus largement le

domaine de la consommation.

a.

Le point de vue

historique ou évolutif

Selon

Haudricourt, c’est au 19ème siècle que le point de vue historique

s’est développé dans les différentes spécialités scientifiques, des sciences

naturelles à l’archéologie préhistorique[3]. A

la même époque, des anthropologues anglo-saxons, imprégnés du contexte

évolutionniste de l’époque, vont donner une classification historique des

sociétés d’après leur niveau technique. Ce sera le cas d’E. B. Tylor dans ses Researches

into the early History of Mankind (1865), et surtout de Lewis Morgan dans Ancient

Society (1877). Morgan a fondé la classification des sociétés selon des

critères matériels et défini six stades par lesquels toute société doit passer,

du « sauvage » au « civilisé ». Le passage d’un stade à un

autre est la conséquence d’innovations techniques qui vont constituer des

cultures matérielles spécifiques. Le critère d’évolution pour Morgan n’est donc

pas d’ordre chronologique mais découle de l’état matériel de chaque société.

Objets

matériels et techniques deviennent donc le support d’une analyse évolutionniste

des transformations des sociétés à travers l’histoire. Pour les anthropologues

du 19ème siècle, les sociétés doivent passer par une succession de

stades définis selon des critères matériels. De telles approches peuvent

favoriser une vision déterministe des faits historiques, qu’elle soit d’ordre

biologique ou social. C’est ainsi que Lynn White voit dans l’usage des étriers

les fondements de la création du régime féodal[4]. L’historien

Marc Bloch montre que le développement du système seigneurial doit beaucoup à

l’introduction de la charrue, du collier d’épaule et de l’assolement triennal. Dans

une perspective proche, des paléontologues chercheront à démontrer le rôle

fondamental des objets matériels, qui en faisant des humains des êtres dotés de

prothèses, deviennent les véritables moteurs du changement.

On

n’oubliera pas le rôle d’André Leroi-Gourhan dans l’émergence des théories qui

font de l’usage des outils une des causes du développement des capacités du

cerveau humain, en plaçant ces objets matériels au même niveau que le langage,

la parole articulée découlant en quelque sorte de la posture droite permise par

leur utilisation[5].

Ces théories appelleront nombre de critiques, parmi lesquelles celles qui

considèrent que cette conception de l’anthropogenèse conduit finalement à une

« biologisation » de la technique.

Cependant,

le scénario qui pose l’adéquation entre invention des premiers outils et

hominisation tend à être peu à peu abandonné. Une question demeure

pourtant : elle concerne le passage d’une influence supposée à l’échelle

d’un humain à celle du groupe, puis à l’ensemble d’une population. Une

hypothèse, dérivée de la théorie darwinienne de la sélection naturelle, suggère

qu’une innovation technique peut donner naissance à un phénomène biologique par

élimination des individus dont les gênes en rendent l’adoption trop difficile,

un objet pouvant ainsi participer à l’évolution biologique de l’humanité. La

pensée évolutionniste a admis toutefois certaines adaptations depuis le 19ème

siècle, en passant du strict parallélisme entre les étapes par lesquelles

toutes les sociétés doivent passer dans leur histoire à la reconnaissance de

paliers différents dans l’évolution.

b.

Le

diffusionnisme et l’expansion géographique des traits culturels

Le

passage de l’évolutionnisme au diffusionnisme, opéré dès le début du 20ème

siècle, marque la remise en cause de l’idée d’une évolution linéaire des

sociétés. Les théories diffusionnistes s’intéressent à la distribution

géographique des cultures et aux processus d’acculturation entre groupes

humains. Elles se distinguent également en introduisant les idées de migration,

d’emprunt et d’échanges dans l’étude de la culture matérielle. Fritz Graebner,

en particulier, fonde la Kulturgeschichte (histoire culturelle), qui par

les voies de l’archéologie, de la linguistique et de l’histoire s’intéresse à

la diffusion des traits culturels.

En

Angleterre, Grafton Elliot-Smith et W. J. Perry tenteront de prouver l’origine

unique de toutes les civilisations en rapprochant des éléments présents partout.

Ces théories seront cependant critiquées en raison du caractère mécanique de la

diffusion qu’elles font apparaitre.

En

France, les phénomènes de diffusion sont étudiés principalement par les tenants

du courant de la technologie culturelle. André-Georges Haudricourt explique

l’émergence des techniques par l’héritage des générations passées et les

emprunts à des groupes humains voisins[6].

Le

débat entre évolutionnisme classique et diffusionnisme est cependant loin

d’être tranché. Alors que dans le premier cas les objets sont au centre du

développement, dans le deuxième ils illustrent tout au plus les emprunts d’une

société à une autre.

c.

Technologies

culturelles

C’est

une tradition développée par A. Leroi-Gourhan (1943, 1945), A-G. Haudricourt

(1968), R. Creswell (2010) et les membres de l’équipe de la revue Techniques

et culture, qui ont placé au centre de leurs préoccupations le geste et

l’action sur la matière dans un contexte social, ainsi que le rapport aux

outils et aux objets techniques en général. Cette tradition découle directement

de l’œuvre de Mauss. Pour ce dernier, en effet, une théorie de la culture

matérielle doit déborder la simple technologie culturelle et ne plus s’attacher

à sa préoccupation pour l’action efficace sur la matière. Selon Jean-Pierre

Warnier, qui s’inscrit pleinement dans cette tradition, « s’il est aussi

un travailleur, le sujet est bien plus que cela. Il lui arrive par exemple

d’avoir des pratiques ludiques ou des conduites motrices qu’on ne peut en aucun

cas ranger au nombre des pratiques d’action efficace sur la matière. »[7]

J.P. Warnier cherche à construire une théorie de la culture matérielle en se

référant à Marcel Mauss, pour définir « la matérialité dans son

rapport aux conduites motrices du sujet, comme matrice de

subjectivation. »[8]

Pour cela il préconise de retourner au point de départ que constituent les

« techniques du corps » de Mauss et à la manière dont elles

permettent de penser avec les doigts. Il s’agirait alors de réintégrer toutes

les approches existantes de la culture matérielle. Mais, ajoute-t-il, c’est là

que se trouve la difficulté de l’entreprise. Quelles sont en effet « les

médiations à double sens qui vont de la conduite automobile comme conduite

motrice, à la Citroën DS 19 comme signe analysé par Roland Barthes

(1957) ? »[9]

Selon Warnier, elles résident dans la double articulation du sujet voiture, à

la fois en tant que médiateur dans la conduite et symbole dans la

communication.

Les

approches en termes de technologie culturelle s’intéressent d’abord au geste

technique comme élément d’une chaine opératoire, représentative d’un ensemble

social. Pour Pierre Lemonnier, ethnologue des techniques, une technologie met

toujours en jeu quatre éléments : une matière sur laquelle on agit ;

des objets ; des gestes ou des sources d’énergie ; des

représentations particulières. Ces quatre éléments forment un système, ainsi

que l’a montré Bertrand Gille[10], au

même titre que l’ensemble des techniques utilisées à un moment donné.

Pour

certains ethnologues cependant, l’expression culture matérielle suggère, par

symétrie, une dichotomie matériel/immatériel. On voit bien que l’introduction

de l’informatique dans le commerce a abouti à une double

dématérialisation : celle de la relation marchande et celle de la monnaie.

On peut dire, de la même manière, que de nombreux objets, artefacts majeurs

d’une époque encore proche, ont déjà disparu. C’est le cas de la pellicule dans

la caméra, remplacée par des fichiers informatiques. Pourtant, la caméra

demeure. Et même si certains métiers ont vu leur périmètre reconfiguré et leurs

attributions transformées (le projectionniste dans la salle de cinéma, par

exemple), ils n’ont pas pour autant disparu. On ne manipule plus les mêmes

objets, leur configuration technique a changé. Ce qui ne change pas, c’est la

relation que la culture matérielle entretient avec le sujet, celui que Mauss

désignait comme « homme total », un individu considéré dans toutes

ses dimensions psychologique, biologique et sociale.

2.

La culture

matérielle à l’œuvre : recherche archéologique et transmission des savoirs

à l’école

a.

Photographie et

archéologie antique

Dans

une perspective de recherche sur l’antiquité, archéologues et historiens se

sont très tôt intéressés à l’apport que pouvaient constituer les reproductions

photographiques de monuments et d’objets, en ayant pour objectif la

constitution de collections qui permettraient de conserver une trace visuelle

des sites archéologiques. Au 19ème siècle photographie et

archéologie se développent simultanément, visant pour la première une

description précise de la réalité, pour la seconde une compréhension

approfondie de la pensée antique.

La

photographie prend son essor au milieu du siècle. En 1844, Talbot publie The

Pencil of Nature, le premier ouvrage illustré de photographies originales.

Les photographies sont alors le symbole du réalisme dans un siècle tout entier

tourné vers une certaine idée du progrès technique.

Au même

moment, l’Europe occidentale à la recherche d’un passé glorieux se tourne vers

ses origines. En 1846, Louis-Philippe crée « par reconnaissance pour la

Grèce antique », l’Ecole française d’Athènes, dans le but de voir renaitre

en France la connaissance de la culture de la Grèce ancienne. Quel meilleur

moyen, afin assurer déjà une transmission par le regard, que d’utiliser la

photographie ? Surtout, la photographie permet de reproduire sans erreur,

pense-t-on, des sources cunéiformes ou des hiéroglyphes. On a à l’esprit, à

l’époque, les difficultés rencontrées par les savants qui s’étaient joints à

l’expédition de Bonaparte, en 1798, pour reproduire par le dessin des

caractères qu’ils ne comprenaient pas. La revue Encyclopédie d’architecture

note même, en 1853 : « De même qu’il n’est plus permis aujourd’hui de

faire un projet de restauration d’édifice sans avoir sous les yeux une

photographie de cet édifice, on ne peut plus aujourd’hui étudier sérieusement

l’architecture antique sans posséder des images photographiques des chefs

d’œuvre qui nous restent de cette époque ».

|

| Chambre à tiroir pliante - Thomas OTTEWILL - 1853 |

Des

voyages sont organisés, un peu à la

manière d’expéditions scientifiques, souvent comme des voyages de découverte

pour écrivains et artistes, et le matériel photographique s’impose très vite à

leurs côtés. En 1851, l’architecte Alfred-Nicolas Normand part pour Pompéi,

Palerme, Athènes et Constantinople, d’où il ramènera 130 clichés – ce qui est

un nombre considérable pour l’époque. Il faut mettre cette quantité en

perspective au regard des moyens dont on dispose aujourd’hui. Au milieu du 19ème

siècle, le photographe doit transporter un matériel considérable en plus de sa

chambre photographique : une valise contenant des produits chimiques pour

révéler et fixer l’image impressionnée sur les plaques, les plaques

elles-mêmes, un support pour la chambre, des outils pour remplacer des optiques

défectueuses, etc. En 1849, Maxime Du Camp, qui accompagne Gustave Flaubert en

Egypte, note : « Apprendre la photographie, c’est peu de chose ;

mais transporter l’outillage à dos de mulet, à dos de chameau, à dos d’homme,

c’est un problème difficile ». La liste du matériel absolument nécessaire

à Gustave Le Gray tient en trois pages, et un autre photographe, Félix-Jacques

Moulin, entreprend en 1856 un voyage en Algérie avec 1100 kg de bagages.

On

voit bien que les contraintes techniques de l’époque sont considérables.

L’encombrement des grandes chambres photographiques n’est pas la moindre. Il

suffit, par exemple, de détailler les caractéristiques d’un modèle proposé en

1853 par Thomas Ottewill, entièrement pliable pour en faciliter le transport et

l’utilisation en voyage : H. 31 x L. 38,5 x P. 85 cm – Poids :

10,1kg.[11]

On est encore loin, on le voit, du Kodak de Georges Eastman ! (voir photo)

|

| Laboratoire de campagne JONTE & DOMENECH - vers 1870 |

La

lourdeur du dispositif est cependant le meilleur témoignage de la culture

matérielle du photographe et aussi, pour partie, de l’archéologue de l’époque.

Cette culture matérielle, remplacée aujourd’hui peu à peu par des dispositifs

évanescents[12],

est restée longtemps l’apanage du photographe comme figure majeure du témoin et

personnification de l’aventurier au cours du 20ème siècle.

Il

faut maintenant considérer l’autre versant du diptyque, et se demander comment

la photographie a pu intégrer la culture matérielle de l’archéologue. On

remarquera d’abord, qu’à l’époque où la photographie est présentée comme la

possibilité la plus parfaite de réaliser une description fidèle du monde réel,

l’archéologie ne l’utilise que pour des fins de documentation[13].

En revanche, le tournant de la modernité que prend l’archéologie dans la

seconde moitié du 20ème siècle transforme en profondeur

l’utilisation du dispositif matériel par les chercheurs, qui n’ont plus besoin

d’emmener dans leur boite à outils des éléments lourds et dispendieux. Surtout,

la mise en scène réalisée par les photographes du siècle passé n’est plus un

critère important à intégrer dans leurs carnets de recherche. On voit alors

apparaitre deux sortes de photographies d’objets ou de vestiges, comme le

remarque Philippe Collet : « On distingue donc implicitement la

photographie d’œuvres d’art, pour laquelle on admet que l’image ne soit pas

uniquement descriptive, et la photographie scientifique, sur laquelle on doit

« tout voir », sans que le moindre recoin soit laissé dans une ombre

suspecte. »[14]

On

voit que la culture matérielle de l’archéologue a connu un changement

significatif dans la manière de considérer l’apport de la photographie, et ce

changement deviendra encore plus important à mesure que les innovations issues

du traitement numérique des images vont se diffuser dans la recherche. A côté

du photographe spécialisé est apparu un « archéologue-photographe »,

dont l’activité s’apparente à une prise de notes informelle, facilitée par les

très nombreux avantages qu’offre le numérique : simplicité de la mise au

point, récupération immédiate des épreuves, datation et géolocalisation des

clichés.

|

| Kiosque de Trajan à Philae, J.P. Girault de Prangey 1842-43 |

Différentes

catégorisations des clichés sont effectuées, selon que les photographies

« informent », « montrent », sont « lisibles »

voire même « publiables »[15]. On

retiendra que dans la culture matérielle de l’archéologue, les pratiques de

description et d’information sont désormais séparées entre, d’une part ce qui

relève d’une vision artistique de la photographie et, d’autre part ce qui amène

à la considérer comme l’équivalent d’un outil de prise de note et de

documentation.

b.

Culture

matérielle et éducation : le manuel scolaire et la transmission des

savoirs à l’école.

Un

premier regard sur les objets qui composent l’essentiel des fournitures

scolaires d’une classe du Cours moyen nous renseigne déjà sur la permanence de

certains d’entre eux, toujours représentatifs de la culture matérielle de

l’école, qu’on range habituellement dans la catégorie :

« instrumentation pédagogique ». On pourrait croire alors que les

évolutions technologiques en cours ont finalement peu de prise sur le matériel

scolaire et que la plupart des objets qui équipent l’élève n’ont pas beaucoup

changé depuis un siècle. Le tableau reste le support d’écriture principal en

face de la classe, même lorsqu’il devient numérique car, au fond, son

interactivité est assez limitée. Le livre matérialise et transmet le

savoir ; le cahier est le support de l’écriture de l’élève et demeure le

témoin de sa progression tout au long de l’année ; et on dispose toujours d’une

palette encore plus riche, de crayons, de stylos et d’outils pour écrire et

dessiner.

Si

on continue à utiliser ces objets et à transmettre les mêmes gestes

d’apprentissage, on oublie trop souvent que l’école n’a jamais considéré leur

utilisation comme une finalité et leur forme comme quelque chose d’immuable. On

remarquera que l’enseignement de l’écriture a connu une évolution notable

depuis la plume et l’encrier ; il en est de même pour la lecture, quant au

manuel scolaire, s’il n’a pas été complètement « dématérialisé »

c’est sans doute en raison d’un indéfectible attachement à sa version papier.

Il

est intéressant toutefois de rechercher quelles évolutions ont marqué

l’élaboration du manuel, qui demeure l’objet central de l’instrumentation

pédagogique. Ces évolutions sont en fait de deux sortes. Elles concernent d’une

part la méthode d’exposition de savoirs jugés fondamentaux : l’utilisation

de l’image, la reproduction d’expériences dans le champ des sciences physiques,

le découpage en chapitres et parties qui reflètent une périodisation de

l’enseignement. Elles recouvrent aussi, d’autre part, l’exposition des savoirs

au regard des représentations sociales de chaque époque. Il ne s’agit pas à

proprement parler d’idéologie, mais

certaines catégories apparaissent au gré de l’iconographie et des

classifications, ainsi qu’on pourra le voir dans un manuel de sciences

physiques du cours moyen.

Il

est possible, pour mieux saisir cette évolution, d’effectuer une étude

comparative entre des manuels apparus à deux périodes bien distinctes,

c’est-à-dire au début du 20ème siècle, puis dans les années 1950[16].

Cette périodisation est intéressante car, entre les années précédant la 1ère

guerre mondiale et celles qui suivent la fin de la seconde, on peut constater

des changements radicaux dans les modes de vie, qui sont la conséquence du progrès

technique et de l’évolution des sociétés, dans l’organisation du travail, le

rapport à la hiérarchie, le rôle des femmes, la composition de la famille, etc.

Le

premier ouvrage s’intitule ‘Les Sciences Physiques et Naturelles’ avec

comme sous-titre : « avec leurs applications à l’hygiène – à l’agriculture

– à l’industrie et à l’enseignement ménager » ; il est destiné au

cours moyen et supérieur ; il a été publié en 1911 et il a pour auteurs

Alcide Lemoine et Eugène Fournier. On remarquera d’emblée le champ couvert par

les matières que l’ouvrage se propose d’enseigner : l’accent est mis sur

un rapprochement de la science et de savoirs pratiques que l’on est supposé

apprendre dès l’école primaire. On remarque que ces savoirs pratiques

recouvrent autant l’hygiène que l’enseignement ménager, et il apparait que le

cadre explicatif va s’appuyer en partie sur des conceptions qui reflètent

l’organisation sociale de l’époque.

Changement

complet avec l’ouvrage de Godier et Moreau (M. et Mme). On est en 1958, les

‘Sciences physiques’ sont devenues des ‘Leçons de choses’, avec pour

sous-titre : « exercices d’observation », et la couleur a envahi

tous les visuels de ce manuel destiné au cours moyen. Ici, il est clair qu’il

faut désormais rendre attractif un enseignement qui ne peut pas toujours

s’appuyer sur l’expérimentation. Plus important encore, il y a des types de

représentations qui ont disparu, montrant par là une évolution certaine dans l’organisation

sociale et la réalité du progrès technique en un demi-siècle à peine.

On

peut cependant questionner de manière plus systématique le contenu et

l’organisation thématique de ces manuels. On peut ainsi poser la question des

savoirs et de leur transmission ; on peut aussi questionner la place et la

nature de l’iconographie présente dans ces manuels ; on peut enfin s’interroger

sur les représentations sociales véhiculées à différentes époques et leur

traduction dans la culture matérielle de l’école.

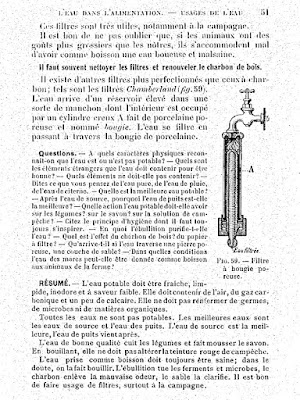

Premières

remarques : Dans le manuel de 1911, présence d’une iconographie organisée

autour de situations représentatives des effets du monde naturel, avant de

procéder à la reproduction par l’image et à l’explication d’expériences qui

vont expliquer ces effets avec une méthodologie scientifique. Exemple : la

question de l’eau dont il s’agit de décrire et de comprendre les trois états.

L’eau s’évapore au soleil et une première image nous montre une femme, désignée

comme la ‘ménagère’, et une petite fille en train toutes deux d’étendre du

linge dans un jardin (p.36). On indique par-là que la chaleur provoque cette évaporation,

et une expérience représentée ensuite montre comment cet élément, l’eau, change

d’état sous l’effet de la chaleur ou d’un grand froid, passant de l’état

liquide à l’état gazeux ou solide. Plus loin, un autre chapitre nous montre

comment l’eau intervient dans l’alimentation (p.48). Ici, la première

représentation est celle d’un chasseur qui s’abreuve à l’eau jaillissant d’une

source. Dans les explications qui suivent, on détaille le principe et

l’utilisation de différents dispositifs permettant la purification de

l’eau : filtre à sable et charbon, filtre avec dalle poreuse, filtre à

bougie poreuse.

On peut

remarquer que la culture scientifique qui est transmise est au service d’une

compréhension de l’environnement technique. C’est donc l’aspect pratique de la

science qui est privilégié, ceci étant sans doute à mettre en relation avec le

niveau du manuel, mais avec aussi la structure sociale de l’époque qui voyait

une majorité de filles et de garçons arrêter l’école après le certificat

d’études. On va donc privilégier des processus faciles à représenter, en

maintenant un lien entre la structure explicative et le monde social.

Ce

manuel nous donne aussi des indications sur la culture matérielle de l’époque, car

les artefacts représentés ici ont pour la plupart disparu de notre

environnement. La production de l’eau potable s’est industrialisée, sa

distribution est assurée sur l’ensemble du territoire et l’utilisation de

procédés de purification ou de pompes à eau est devenue anecdotique.

Le

changement qui apparait dans le manuel de Godier et Moreau est typique de

l’importance des évolutions matérielles et sociales entre les deux époques.

L’entrée de l’électricité dans les foyers tout d’abord, qui a complètement

bouleversé les structures de la vie quotidienne ; l’arrivée d’éléments de

confort, tels que le chauffage central ou l’eau courante à domicile ; la

place des femmes dans la société, qui entrent alors en nombre sur le marché du

travail (ce dernier point explique peut-être la disparition de la figure de la

ménagère qui étend son linge).

La

plupart des objets et dispositifs qui représentaient la culture matérielle du

début du siècle ont disparu cinquante ans plus tard. Cependant, s’il n’y a pas

de changement réel concernant le choix des thématiques et leur présentation, on

remarque que la méthodologie se veut plus proche d’une expérimentation à

coloration scientifique et que les illustrations représentant des scènes de la

vie quotidienne ont complètement disparu. Ont également disparu des chapitres

entiers, tel celui consacré à l’agriculture dans le manuel de 1911. Il faut

probablement y voir un changement dans les objectifs de cet enseignement de

classe primaire puisque, à la fin des années 1950 le niveau communément admis de

sortie de l’école est désormais le baccalauréat. Dans le même temps, la

problématique d’un progrès technique considéré comme résultant des avancées de

la recherche scientifique a probablement eu pour conséquence un changement de

direction dans l’élaboration des contenus du manuel, qui doit désormais

préparer les élèves à la poursuite d’un enseignement scientifique aux

caractéristiques de plus en plus abstraites.

Ces

deux exemples, centrés autour de la photographie et des manuels scolaires, nous montrent que la culture matérielle, loin

d’être une donnée immuable, s’adapte aux contours et au discours dominant d’une

époque, ce qui en fait le reflet de la vie sociale et de l’état des savoirs

véhiculés par les acteurs en leur temps.

[1]

Marie-Pierre Julien, Céline Rosselin, La culture matérielle, p.3, La Découverte,

Paris, 2005.

[2] Ethnologie

générale, p. 731, La Pléiade, Gallimard Paris 1968.

[3] Op. cit.

p.733.

[4] Lynn

White, Medieval technology and social change, Oxford, Clarendon Press,

1962.

[5] André

Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole. Technique et langage, Paris, Albin

Michel, 1964.

[6]

André-Georges Haudricourt, La Technologie, science humaine, Paris,

Maison des Sciences de l’Homme, 1987.

[7]

Jean-Pierre Warnier, Construire la culture matérielle, PUF, Paris 1999.

[8] Op. cit.

[9] Ibid.

[10]

Bertrand Gille, Histoire des techniques, La Pléiade, Gallimard Paris,

1978.

[11]

Références tirées du cours de Delphine Acolat, Photographie et archéologie

antique. Université de Bretagne Occidentale, 2015-2016.

[12] Il

faudrait sans doute s’intéresser à ce que représentent maintenant les selfies,

comme possibilité d’identification culturelle pour différents groupes dans la

société et comme vecteurs d’une nouvelle culture matérielle.

[13]

Philippe Collet, La photographie et l’archéologie : des chemins

inverses, Bulletin de correspondance hellénique, 1996, Volume 120, n°1, pp.

325-344

[14] Op.cit.

p.331.

[15] Marie

Desprès-Lonnet, La photographie de travail dans les recherches en

archéologie, Sciences de la société, n°89, 2013.

[16] En

suivant ici le cours de Sylvain Laubé, Culture matérielle et éducation.

Université de Bretagne Occidentale, 2015-2016.